단층은 지구조운동으로 인해 지층이 어긋나 있는 것을 말한다. 지층에 점차적으로 누적된 응력이 일시적으로 해소되면서 변위를 발생시키는 것이 단층활동이며, 단층이 발생할 때 동반되는 지진동으로 인해 지반이 흔들리는 현상을 지진이라고 한다. 규모가 큰 지진의 경우에는 지표파열을 수반하기도 한다.

단층(斷層, fault)은 암석 내 면 혹은 좁은 구역의 형태를 따라서 서로 어긋나게 움직여 형성된 지질구조를 의미한다.

단층의 운동은 일반적으로 Anderson이

분류한 3개로 구성된 주응력축들( 최대주응력(σ₁), 중간주응력(σ₂), 최소주응력(σ₃) ) 사이의 응력조건에 의해 결정되며, 이에 따라 단층의 운동뿐만 아니라 단층의 경사각도 결정된다.

활성단층 기준은 각 나라마다 조금씩 차이가 있으며, 학계/산업계 등 활용하는 분야 및 목적에 따라서도 다르다.

예를 들어 학술적

제4기단층(Quaternary Fault, 4기), 원전분야의 활동성 단층(Capable Fault), 캘리포니아주 Earthquake Fault Zone의 활성단층(Active

Fault; Holocene-현재부터 11,000년 전까지) 등 분야와 목적에 따라 상이한 정의를 가지고 활용되고 있다.

활성단층의 개념적 정의에서 보는 바와 같이 아직 활동할 가능성이 있는 단층이기 때문에 지체 구조적 위치와 환경에 따라 단층의 재발주기와 응력의 누적속도

등이 다르기 때문에 시기로 명확히 정의하기는 어렵다.

따라서 현재 미국에서도 국가의 단층 공개에 있어서는 활성단층(Active Fault)이라는 용어보다는 활성의 가능성이 있는 단층을 포괄하는 제4기단층(Quaternary

Fault)을 조사범위에 넣고 있으며, 단층의 최후기 활동시기에 따라 단층의 그룹을 설정하는 방법을 채택하고 있다. 우리나라의 활성단층 분류도 이를 준용하여 적용하고

있다.

우리나라에서는 활성단층기획단(2014-2015)을 통해 우리나라에 적합한 활성단층을 정의하기 위해 분야별로 사용되는 해외사례 등을 조사하였고, 이를 통해

미국에서 사용하는 제4기단층의 분류 방법을 사용하는 것이 적절하다고 판단하여 이를 준용하기로 하였다.

2017년부터 수행되고 있는 행정안전부 연구개발사업에서도 활성단층정비기획단에서 설정한 활성단층 분류방법을 준용하여, 제4기단층의 시기적 범위에 해당되는 단층을 조사대상으로 선정하고 있다.

| 활성단층 정의 | 최근 지질시대에 활동하였고, 다시 활동할 가능성이 있는 단층 |

|---|---|

| 활성단층 시대적 구분 | 국가별 활성단층의 시대구분 기준을 고려할 때 가장 합리적인 시대구분은 ICS (International Commission on Stratigraphy)의

국제층서연대표(International Chronostratigraphic Chart, 2019년)에 근거하는 것이며, 국제층서연대표 상의 제4기내 경계를 기준으로

다음과 같이 4개의 시기로 구분함 - 홀로세(Holocene) : 현재~11.7ka - 후기 플라이스토세(Late Pleistocene) : 11.7~126ka - 중기 플라이스토세(Middle Pleistocene) : 126~773ka - 전기 플라이스토세(Early Pleistocene) : 773~2,588ka |

| 활성단층그룹 구분 | 최근 지질시대 단층들을 최후기 활동시기를 근거로 다음과 같이 4개 군으로 구분하고 활성단층지도에 각 군별로 다른 색으로 표시 - 그룹Ⅰ 단층 : 홀로세(Holocene)에 활동한 단층 - 그룹Ⅱ 단층 : 후기 플라이스토세(Late Pleistocene)에 활동한 단층 - 그룹Ⅲ 단층 : 중기 플라이스토세(Middle Pleistocene)에 활동한 단층 - 그룹Ⅳ 단층 : 전기 플라이스토세(Early Pleistocene)에 활동한 단층 |

<국가 활성단층 종합대책의 활성단층 정의 및 구분>

| group Ⅰ | Now ~ 11.7ka | |

|---|---|---|

| group Ⅱ | 11.7ka ~ 126ka | |

| group Ⅲ | 126ka ~ 781ka | |

| group Ⅳ | 781ka ~ 2,588ka |

<단층분절 그룹의 시대별 구분과 지도상에 표현되는 색상>

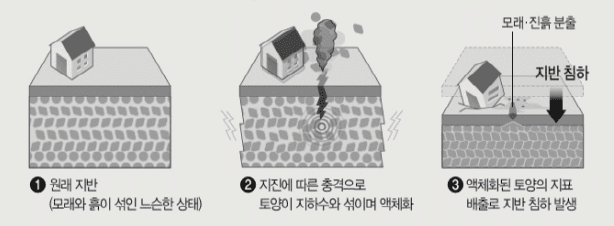

<포항서 발생한 액상화 구조 (출처:서울 경제)>

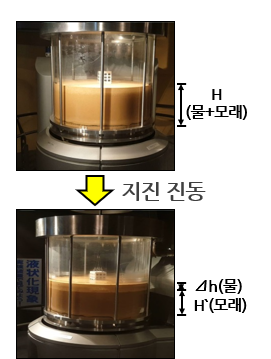

<출처:동경소방청>